足の爪でこんなお悩みありませんか?

「爪が皮フにくい込んで痛むことがある」

「爪の角が皮フに埋まっていて削りづらい」

「爪を短く削りすぎてしまうことがある」

「爪が巻いていて、どう削っていいかわからない」

足の爪のトラブルは、想像以上に生活の質に影響を与えることがあります。とくに足は日常的に靴を履く時間が長いため、爪が靴に押されて痛くなったり、歩くたびに不快感が出たりすることがあるかもしれません。

これらの症状は決して珍しいものではなく、生活習慣や足の使い方、靴の選び方といった身近な要因から起こるケースが多く見られます。

この記事では、足の爪トラブルの原因と対策を、できるだけ分かりやすくお伝えします。

足の巻き爪と食い込み(陥入爪)とは?

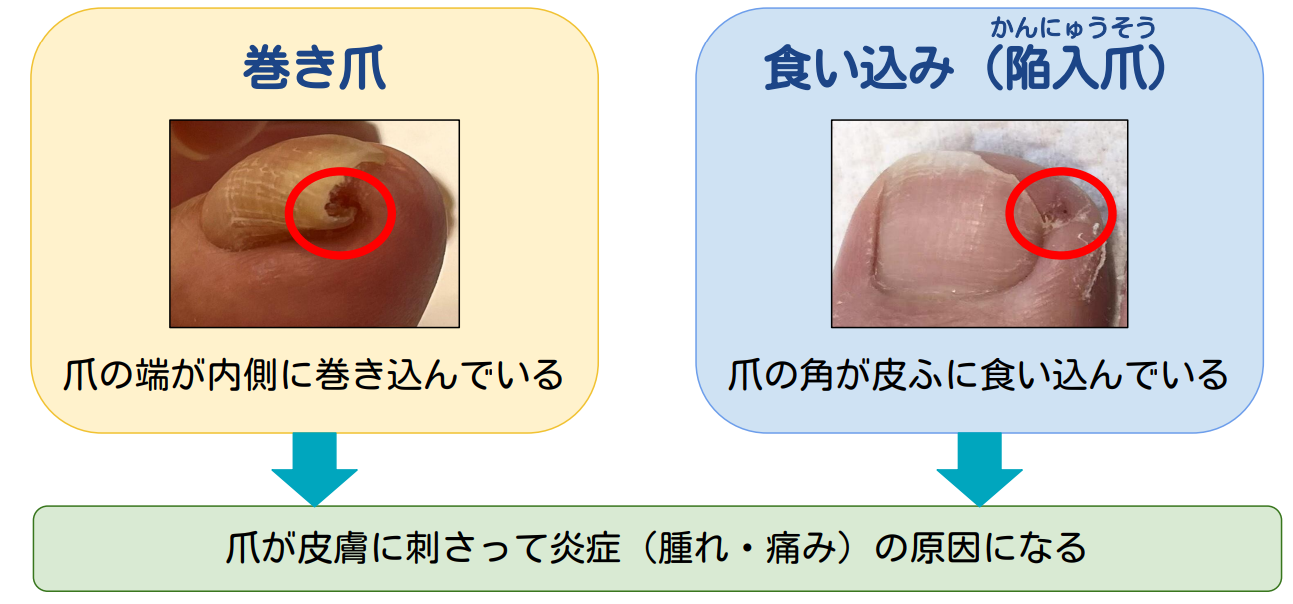

まず、巻き爪と食い込み(陥入爪)の違いを簡単に見ていきます。

- 巻き爪:爪の端が内側に巻き込んでいる状態。

- 食い込み(陥入爪):爪の角が皮ふに刺さっている状態。

巻き爪とは、爪の端が内側に向かって巻いてしまっている状態を指します。この状態になると、爪が皮膚を圧迫するようになり、靴を履いたときや歩いたときに痛みを感じることがあります。

一方、食い込み(陥入爪)は、爪の角が皮膚に刺さるように入り込み、炎症や腫れ、強い痛みの原因になることがあります。

どちらの症状も、軽度の段階であればセルフケアで対処できることもありますが、放置すると悪化し、日常生活に支障をきたすこともあります。

足の巻き爪と食い込み(陥入爪)の原因とは?

巻き爪と食い込み、それぞれに主な原因があります。

巻き爪の主な原因

- 足指を使わない歩き方

- 歩かない・寝たきりの状態

食い込み(陥入爪)の主な原因

- 間違った爪の切り方

- 足に合わない靴

巻き爪や食い込みが起こる背景には、いくつかの共通する原因があります。

巻き爪は主に、足指を使わない歩き方や運動不など、足指への刺激が少ない生活習慣が影響していると言われています。

一方、陥入爪は間違った爪の切り方や、足に合っていない靴を履いていることが主な原因です。

たとえば、爪の角を深く切ってしまったり、サイズの合わない靴で足が圧迫されたりすると、爪が正しく伸びることができず、皮膚に刺さる形になってしまうのです。

それぞれの原因について詳しく解説します。

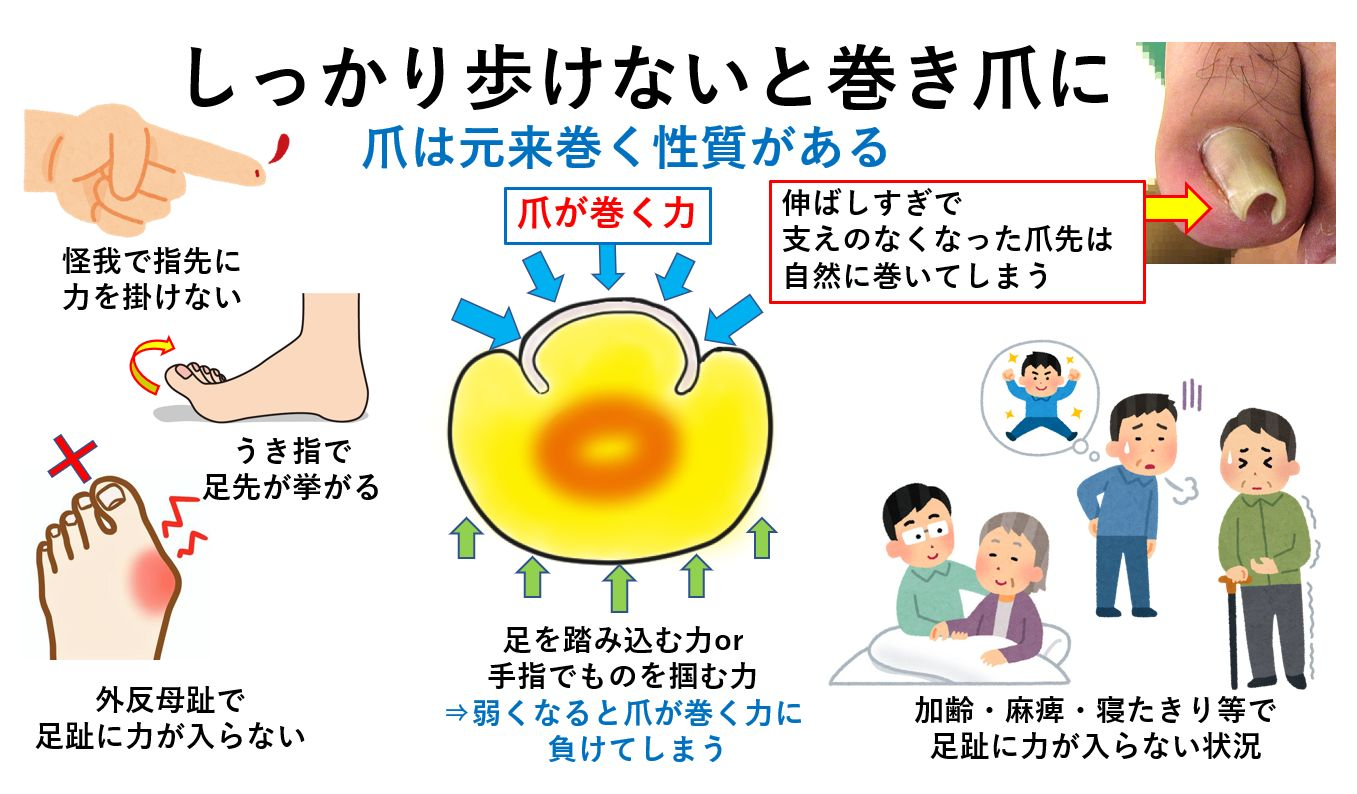

原因① 足指を使わないと巻き爪になる

足の爪は、歩くことで自然に整うようにできています。歩行中に足指がしっかり地面を踏みしめると、爪には下から圧力がかかり、巻いていくのを防ぐ力が働きます。ところが、浮き指や外反母趾など、指先が地面につかない歩き方をしていると、この自然な圧力がかからず、爪がだんだんと巻いてしまうのです。

また、寝たきりの方や車イスでの生活を送っている方のように、足指をまったく使わない状況が続くと、巻き爪の進行が早くなることもあります。足指に適度な刺激が与えられないと、爪は巻く性質のまま成長してしまいます。

足の機能を使うことで爪の健康を保てる、というのは意外と知られていないかもしれませんが、とても大きな要素のひとつです。

画像提供:大木皮膚科

出典:巻き爪は歩くと治る・正しい歩き方は?|大田区大森・大木皮膚科

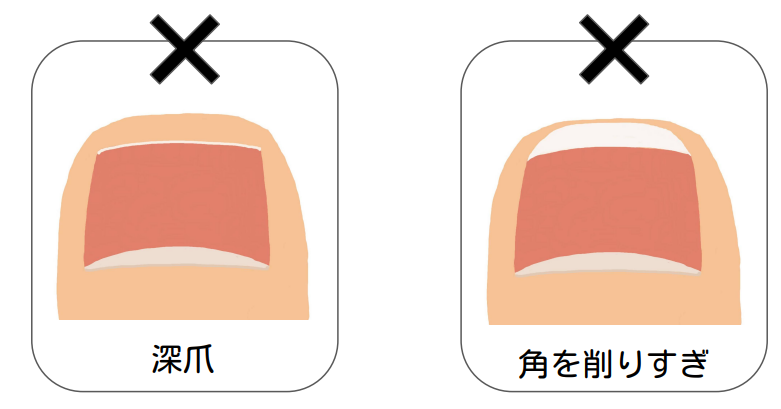

原因② 間違った爪の削り方

爪を削るとき、以下のようなことが思い当たる場合は注意が必要です。

- 爪を深く削っている

- 爪の角を丸く切り落としている

爪を短く切りすぎたり、角を丸く落としたりする削り方は、食い込みの原因になる可能性があります。

本来、足の爪は地面からの力を受けて衝撃を吸収する役割も担っているため、爪が短すぎるとその力を逃がせず、皮膚に向かって圧が集中してしまいます。

また、爪の角を丸く切り落としてしまうと、爪が伸びる過程で皮膚の中に入り込むようになり、結果的に痛みや炎症の原因になります。

爪を整えるときには、角を残して、やすりでなめらかに仕上げることがすすめられます。これは、陥入爪の予防にもつながりますし、爪全体の形を整える効果もあります。

食い込みを防ぐ削り方

- 爪は指の長さより短く削らない

- 爪の角は切り落とさず、残す

- やすりで爪の角をなめらかに整える(角丸にする)

削り方を見直すことで、皮膚への食い込みが防げる場合があります。

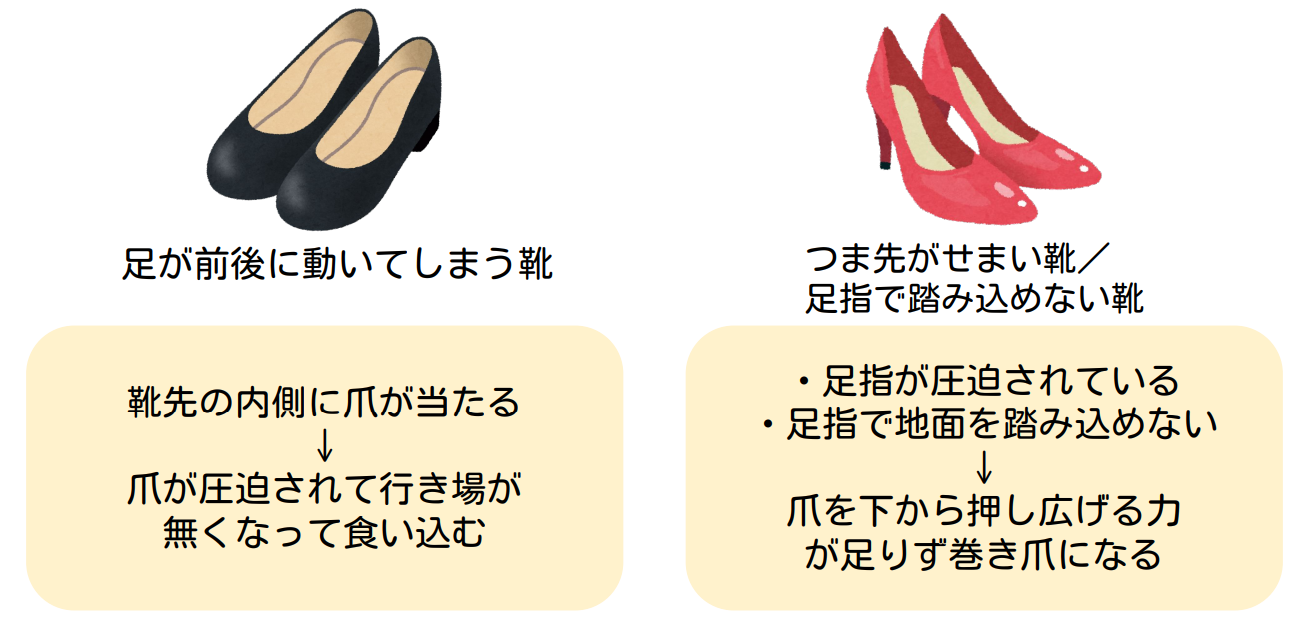

原因③ 不適切な靴

足の爪は、靴の影響を受けやすい部位です。下記に当てはまる靴を習慣的に履いている場合、足の爪に大きな負担がかかっているかもしれません。

- 靴の中で足が前後に動いてしまう

- 靴先の内側に爪が当たる

- 爪が圧迫されて行き場をなくし、皮膚に食い込む

サイズや形が合わない靴を履いていると、足や爪に大きな負担がかかります。

とくに、足が靴の中で前後に動いてしまうような状態だと、つま先が何度も靴先に当たり、爪に繰り返し衝撃が加わります。このような状態が長期間続くと、爪が変形したり、食い込んだりするリスクが高まります。

また、つま先が細く締めつけるタイプの靴は、足指が自由に動けず、地面をしっかり踏み込む力が弱くなります。このことが爪の巻きを促してしまうケースもあります。

見た目やファッション性を重視して選んだ靴が、実は足や爪に負担をかけていることもあるため、靴の選び方は見直してみる価値があります。

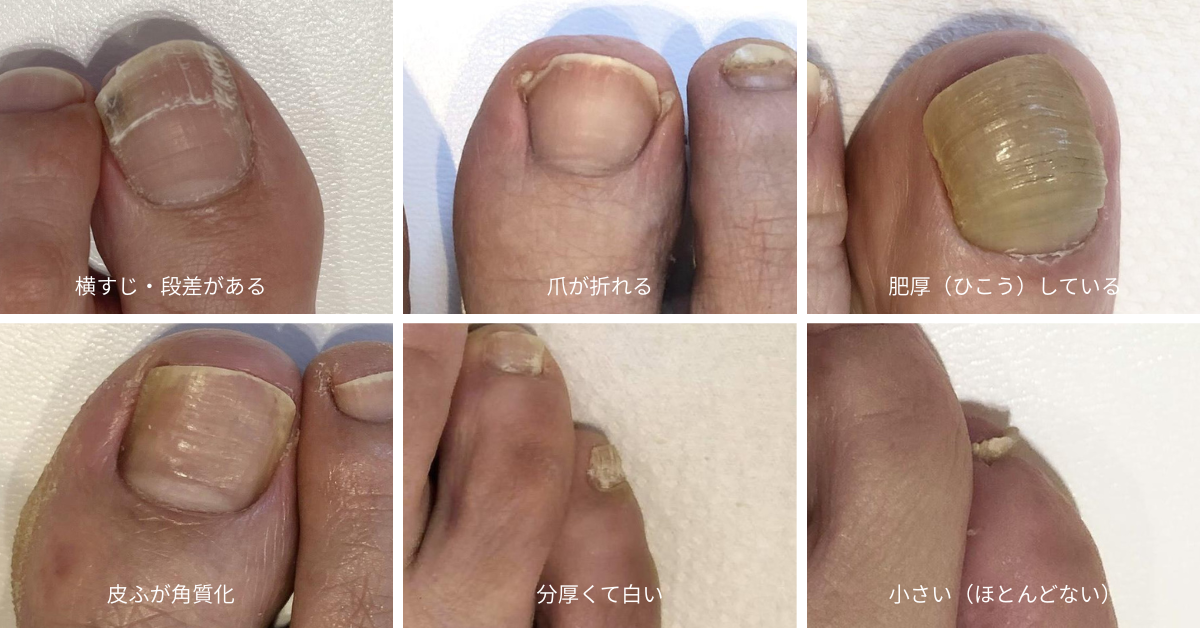

巻き爪・食い込み以外の足の爪の悩み

巻き爪や陥入爪以外にも、次のような爪の変化を感じることがあるかもしれません。

- 横すじや段差がある

- 伸ばしたいのに途中で折れてしまう

- 爪が厚くなっている(肥厚)

- 爪の表面に角質がある

- 爪が分厚い・小さい・ほとんど無い

実は、これらの多くも「靴」が原因になっている可能性があります。歩くたびに爪に衝撃が加わり、知らず知らずのうちにダメージが蓄積していることもあります。

爪を傷めない靴の選び方

ここでは、なるべく爪に負担をかけない靴選びの基本を整理してみます。

足のサイズは左右で違うこともある

- 大きい方の足の指先から1cmくらい余裕がある靴を選ぶ

(5mmだと靴下の厚みなどで圧迫されることがあります) - 足の横幅にぴったりの靴を選ぶ

- 足の甲でしっかり固定できる靴を選ぶ

(ひも靴やブーツなど)

足に合った靴を選ぶことは、爪の健康を守るうえでとても重要です。

足のサイズは左右で微妙に異なることがあり、どちらか大きい方の足に合わせて靴を選ぶのが基本です。つま先には1cm程度の余裕を持たせることで、爪先への圧迫を避けることができます。5mm以下の余裕だと、靴下の厚みや足のむくみによって、思わぬ圧迫が起きることがあります。

また、足の横幅に合っていて、足の甲でしっかり固定できる靴が望ましいです。この条件を満たす靴としては、ひも靴やブーツなどが挙げられます。

横幅がゆるいと感じた場合は、インソールを使って調整する方法もあります。足指の部分がきつくならないよう、つま先だけインソールをカットすると、快適にフィットさせることができます。

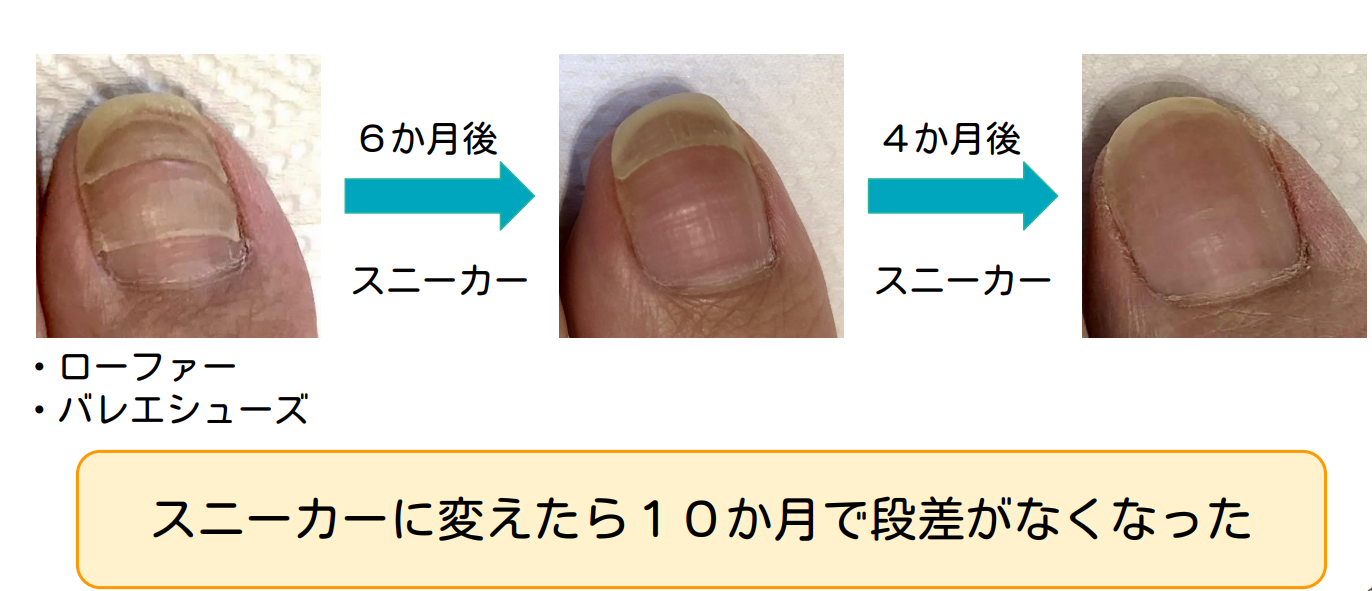

靴を変えれば爪も変わる事例

事例01:表面に段差がある

スニーカーに履き替えたところ、10か月後にはガタガタした段差がなくなった。

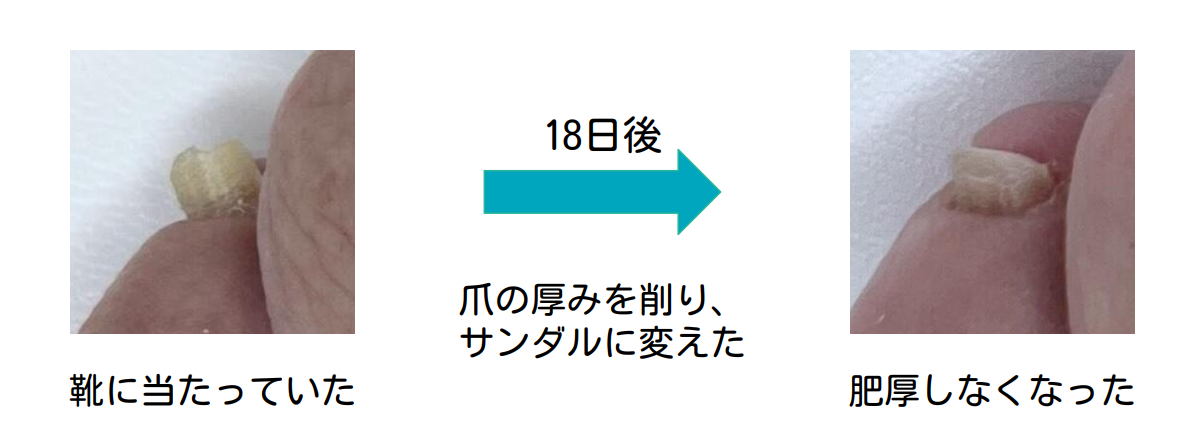

事例02:小指の爪が肥厚している

厚みを整え、サンダルに変えたことで変化が見られた。

お客様の声:

「小指の爪は何十年も悩んでいて、全部切ってしまおうかとまで思っていました。それが、今はちゃんと爪らしくなってきて、本当にうれしく思っています。」

長年悩んできた症状が、「靴を変える」というシンプルな行動から変わっていくことは、意外とよくあります。

足の爪のトラブルの原因は8割が靴

足の爪は、手の爪と同様かそれ以上に重要なパーツです。なぜならば、足の爪がなければ地面を蹴り返すことができず、歩くことができないからです。

足の爪や指に問題を抱えていると、歩くときに痛みを感じたり、歩くのがつらくなって出歩くことが減る、正常な動きができなくなったり、気持ちが沈んだりして、心身の健康も損なわれやすくなります。

また、足の爪は一枚まるごと生え変わるまでに12カ月かかります。つまり、一度、足の爪が傷むと、元の状態になるまで12カ月かかるのです。

靴と足が一体化していないと、歩くたびに靴の内部で足が動いてしまい、靴と足裏の摩擦が起こります。極端に言うと、1万歩歩くと1万回の衝突事故が発生してしまうのです。

だからこそ、適切な靴を選ぶことがなによりも重要です。

靴えらびで将来の健康が決まる

足元の環境は、爪だけでなく、姿勢や歩き方、ひいては全身の健康にまで影響を及ぼします。

健康を優先して靴を選ぶという意識を持つことは、年齢を重ねたときに自分の足で歩き続けるためにも大事です。

足指でしっかり地面を踏み込むことができる靴は、歩行の安定性を高め、転倒予防にもつながります。

結果として、爪のトラブルが減るだけでなく、全体的な生活の快適さも向上する可能性があります。

靴だけが原因ではないトラブルはどのように対処する?

陥入爪(かんにゅうそう)

すべての爪トラブルが靴に原因があるわけではありません。

たとえば、陥入爪のように、爪の角が鋭く皮膚に食い込んでいる場合、やすりで爪の角を四角めに整えることで症状が軽減されることがあります。

黄ばみ

また、爪の黄ばみについては、カラーやベースコートを頻繁に塗っていることが原因の一つとして考えられます。そのようなときは、一度ネイルカラーをお休みしてみると、爪の色や質感に変化が出ることがあります。

まとめ

足の爪に関する悩みは、靴や歩き方など、日常の習慣を見直すことで少しずつ変わっていくことがあります。巻き爪や食い込み、厚みや黄ばみも、丁寧に向き合っていくうちに、爪の質そのものが整っていくことがよくあります。

こうした日々の小さな積み重ねによって、爪は健やかに育っていきます。この考え方をさらに広げていったものが、「育爪(いくづめ)」です。

育爪は、塗ったり、削ったり、飾ったりせずに、ありのままの爪を整えていくネイルケアの方法です。爪を隠すのではなく、爪の本来の力を引き出して、美しさを育てていきます。

足の爪だけでなく、手の爪も同じように育てていくことができます。

毎日の中で無理なく続けられる工夫が詰まった育爪の考え方を、ぜひ知ってみてください。